【党代会专栏·砥砺奋进的五年】凝心聚力谋发展,学科建设创新高

编者按:聚势谋远担使命,守正创新续华章。在学校第三次党代会即将胜利召开之际,为展现学校坚定追求卓越、引领育人创新的奋进历程,总结学校深化改革、推进发展的办学经验,我们将推出“党代会专栏”之“砥砺奋进的五年”系列报道。本期推出学科建设篇《凝心聚力谋发展,学科建设创新高》。

学科建设是高校建设和发展的核心,学科建设水平体现了高校的办学实力、办学特色、学术地位和核心竞争力。五年多来,学校聚焦第二次党代会提出的“特色鲜明高水平师范大学”建设目标,着力打造学科高峰,持续优化学科专业布局,推进重点任务落实,学科整体建设水平大幅度提高,学校核心竞争力进一步增强,高质量发展的基础进一步夯实。

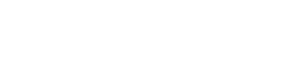

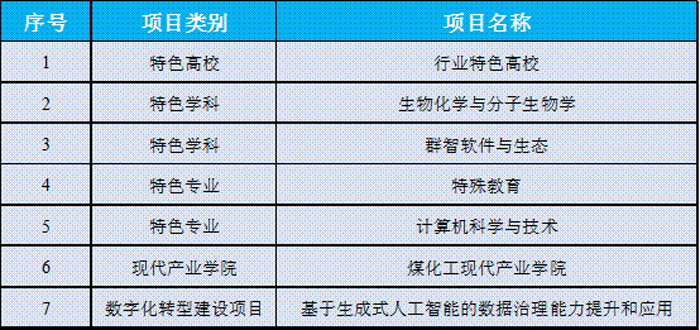

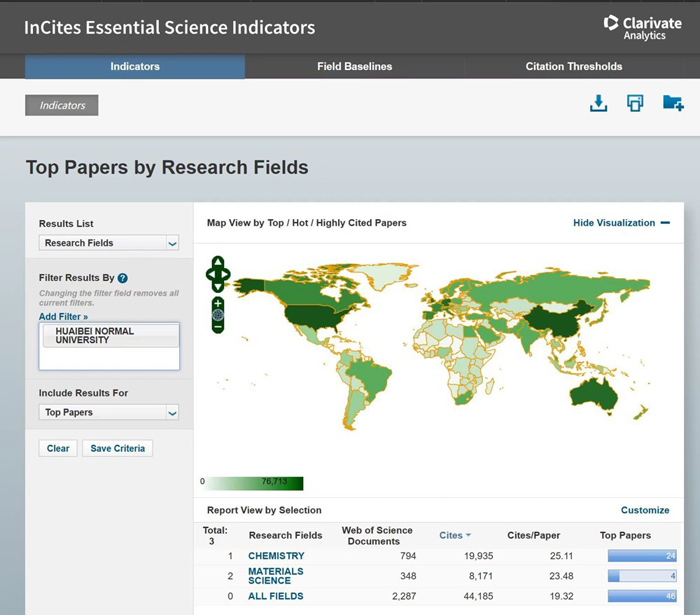

学科建设成效显著。学校坚持以学科建设为龙头,不断提升内涵建设水平,持续推进博士学位授予单位建设,四项核心指标和支撑学科条件均已达标并不断优化。材料科学、环境/生态学2023年进入ESI全球排名前1%学科,和前期的化学学科共3个学科入选,位居省属高校前列。化学学科获批安徽省Ⅱ类高峰学科;引进化学学科学术副校长1名,教育部重点实验室高水平学术成果丰硕,并顺利通过教育部验收。生物、软件工程学科获批省级高峰培育学科;获批省级“双特色”项目8项,学校获批为安徽省行业特色培育高校,生物化学与分子生物学、群智软件与生态学科获批特色学科建设项目。《安徽文献总目》获省社会科学奖一等奖,为编纂《安徽文库》打下坚实基础。

材料科学进入ESI前1%

环境/生态学进入ESI前1%

学科结构不断优化。学科学位授权点数量和层次进一步提升,结构进一步优化。不断加强新兴学科、交叉学科建设,构建以教师教育为特色,以培养服务皖北基础教育与新能源、新材料、高端绿色食品、文化旅游等产业发展所需人才为目标的学科群建设。现有17个一级学科硕士点,14个硕士专业学位类别。2020年动态调整新增翻译硕士;2021年新增化学工程与技术一级学科硕士点,学校原有二级学科学位授权点全部升级为一级学科学位授权点。2024年新增区域国别学一级学科硕士点。新增公共管理、资源与环境、艺术硕士专业类别,新增应用统计、生物与医药、国际中文教育等专业学位类别。2022年获批生物、化学博士后科研工作站。

学科队伍整体提升。学校深入实施人才强校战略,按照增加规模、优化结构、创新机制、提升质量的思路,聚焦青年、带头人、团队培养,打造师德师风高尚、改革创新意识强、综合素质优的高水平师资队伍。第二次党代会以来,全职引进博士教师252人,青年博士人才工程学成返校45人,师资队伍结构得到优化,博士学位教师占比已超过博士学位授予单位申报要求,并不断优化。获批省级博士后科研工作站1个,全职进站博士后1人。26人次获批“江淮文化名家”、“安徽省先进工作者”等省级人才称号,40余人次获批省级人才项目资助。

学科平台再上台阶。学校按照学科建设规划,不断完善综合资源配置机制,持续推进学科平台建设。获批安徽省大运河文化研究中心、安徽省陶铝新材料产业共性技术研究中心、污染物敏感材料与环境修复安徽省重点实验室等省级创新平台10个。2024年,绿色和精准合成化学及应用教育部重点实验室等3个省部级重点实验室通过验收,污染物敏感材料与环境修复、合成化学及应用等2个安徽省重点实验室顺利重组。依托教育部重点实验室,相关学科团队在德国应用化学等国际顶级期刊发表论文10余篇。

国际交流持续加强。深耕“一校一国”汉语国际推广基地建设,积极推进“万人留学安徽计划”,与国(境)外61所高校(机构)签订了正式合作协议,成立“色综合久久久久无码专区国别与区域研究中心”和“中国--老挝文化交流研究中心”。2022年学校成功获批安徽省首批华文教育基地,在泰国北碧皇家大学建立“汉语国际推广基地”。近年来,共举办国际学术会议10余场。

五年多来,学校始终坚持“扎根皖北、立足安徽、面向全国、走向世界”办学定位,围绕服务支撑打造“三地一区”战略定位,以博士学位授予单位立项建设为抓手,不断优化学科布局,持续完善以教师教育为特色、文理基础学科为支撑、新兴应用学科为增长点、多学科协调发展的学科专业体系,特色鲜明高水平师范大学建设的基础不断夯实。

(文:侯恩冉 / 图:学科建设与发展规划处 / 审核:戴海峰 / 审校:谢天勇 / 终审:董强)